2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF) 第四回地域連携フォーラム【開催報告】

| 開催日時 | 令和7年1月28日(火)13:30~15:30 |

|---|---|

| 会場 | オンライン(WebEx) |

| 主催 | 2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF) |

| 参加者 | 約120名 |

オンライン開催の模様は、こちらの環境省YouTubeチャンネルでご覧いただけます。

ぜひ、ご視聴ください。

- J-GBF 第四回地域連携フォーラム(YouTube動画)※後日公開します。

開会挨拶

環境省 自然環境局 植田 明浩局長

- 2030生物多様性枠組実現日本会議(以下、J-GBF)には、生物多様性に関わるありとあらゆる機関が参画する会議であり、本日は地域に関わるフォーラムとのことで関心が高い。開催にあたりご協力いただいたイクレイ日本、生物多様性自治体ネットワークに、厚く御礼申し上げる。

- 地域がテーマなので、自治体はもちろん、企業からも多く参加いただいている。今後は温暖化だけでなく、ネイチャーポジティブの分野でも企業と地域が果たす役割は大きい。企業がTNFDに取り組む事例が増え、自治体と企業がネイチャーポジティブを軸にマッチングをされていくことも、今後重要だと考えている。

- 本日のテーマ「食」に関する様々な話題、テーマで議論がなされることを楽しみにしている。これから、ネイチャーポジティブは、ネイチャーポジティブキャラクター「だいだらポジー」も含めて色々なところで普及されていく必要がある。

名古屋市 環境局 嶋 久美子担当局長(生物多様性自治体ネットワーク代表)

- 生物多様性自治体ネットワークは、2010年愛知県名古屋市で開催されたCOP10をきっかけに、自治体間のプラットフォームとして設立され、現在国内199の自治体が加盟し、連携協働している。

- 生物多様性国家戦略において、2030年までにネイチャーポジティブ実現のためには、国だけでなく、自治体、企業、教育機関、民間団体などのあらゆる主体が参加し、行動することが必要だとされている。

- 我々自治体には、あらゆるステークホルダーを巻き込んだ取組の旗振り役が求められ、非常に重要なものと認識している。昨年度末にはネイチャーポジティブ経済移行戦略も公表され、強力なステークホルダーとして事業者の重要性がますます高まっている。

- 本日は、「食」という切り口から企業による先進事例や、自治体による地域や企業と連携した取組について発表など大変楽しみにしている。本日のフォーラムが、新たな交流や気付きのきっかけとなり、ネイチャーポジティブ実現に向け着実な一歩となることを願う。

事例発表

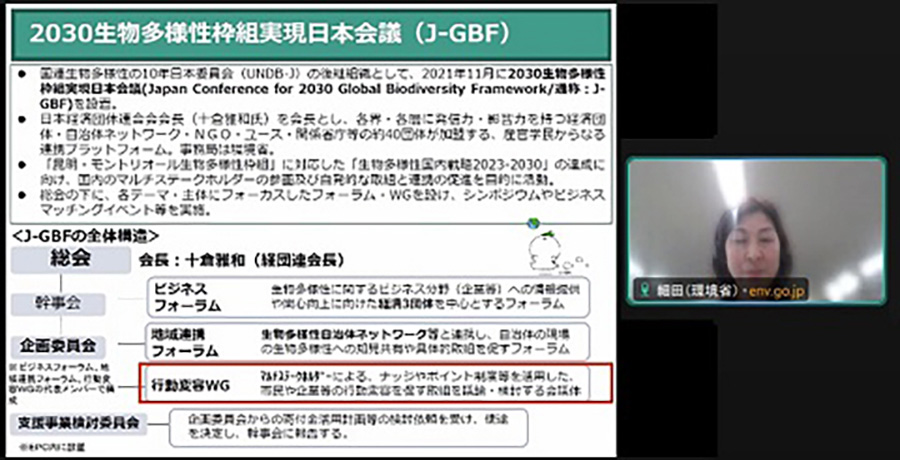

細田 容子(環境省生物多様性主流化室 室長補佐)/「生物多様性の主流化に向けて~行動変容~」

- J-GBFの活動の一環として、地域連携フォーラムと共に「行動変容ワーキンググループ(WG)」が設置され、ナッジやポイント制度等を活用した市民や企業の行動変容を促進するための取組が議論された。このWGは、2030年に向けた「ネイチャーポジティブ」の実現を目指し、特に基本戦略の一つである「生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動」に焦点を当てている。

- WGでは、需要サイドと供給サイドの関係を改善するために、企業が活用できるデータの提供を目指して調査を実施。令和4年度には「30by30ロゴマークを用いた支払意思額調査」を実施し、ロゴマークと説明付きの商品は通常商品よりも支払い意思額が約10円高くなることが示された。農産物においては、実際にロゴマークを使用した商品が市場に流通している。

- 令和5年度には、ASC認証のカキに関するWEBアンケート調査とAI解析を行い、自然豊かな地域で生産されたことを示す写真が購買意欲を高める可能性があることが明らかになった。令和6年度には、店頭での購買調査を実施し、自然豊かな地域で生産されたことが分かる写真を掲示した店舗は、非介入店舗よりも販売数と売上高が5%多かったことが速報として報告されている。

- 宅配におけるネイチャーポジティブ商品(米)の購買調査も行い、自然や品質管理の情報を強調したチラシが購買行動に与える影響を検証したが、購買率に大きな変化は見られなかったものの、新規購入者が約3割存在したことが確認された。WGは、これらの検証結果を蓄積し、社会知・ナレッジとして共有することを目指しており、調査・研究結果はJ-GBFのWEBサイトに「行動変容ヒント集」として随時掲載する予定。

湊谷 陽太(農林水産省みどりの食料システム戦略グループ 生物多様性保全係長)/「みどりの食料システム戦略に基づく取組の進捗状況」

- 令和3年に策定した「みどりの食料システム戦略」に基づき、2050年までにCO2ゼロエミッション化や化学農薬使用量の50%低減、有機農業の面積を25%に拡大等を目指している。

- 令和4年7月に施行されたみどりの食料システム法は、、①農林漁業者の計画認定、②環境負荷低減に役立つ技術の普及拡大を図る事業者の認定を柱としている。令和6年11月末時点で、19,231の生産者が認定されており、例えば、角田市ふるさと安心米生産組合協議会(宮城県)では、生産部会全体で、化学肥料・農薬の使用を半減するための栽培マニュアルの作成などを行っている。

- 地域ぐるみの環境負荷低減を推進する特定区域は、令和6年12月時点で、24道県53区域に設定されており、認定を受けることでハード施設の導入や協定締結などの支援を受けることが可能。基盤確立事業では、研究開発や新商品開発などが進められ、86事業者が認定されている。

- 有機農業の拡大も進んでおり、令和4年度末までに3万ha以上に達した。地域ぐるみで有機農業の拡大を実践する「オーガニックビレッジ」は、令和6年12月時点で、45道府県131市町村まで拡大。

- 環境負荷低減の「見える化」は、米、野菜、果樹、茶など23品目を対象に等級評価を行っている。米は、GHG削減に加え、生物多様性保全への配慮も追加的に等級表示できる。グリーン購入法に基づく、国等の庁舎における食堂での調達基準に「見える化」農産物等を位置づける方向である。

- 「J-クレジット」の農林水産分野での活用も期待されており、令和6年11月時点で259件のプロジェクトが登録されている。近年、「中干し期間の延長」が方法論として確立されたが、生物多様性とのトレードオフが指摘されており、地域内での実施時期の調整や生物が退避できる場所の確保などを併せて行うことを推奨している。

鮫田 晋(いすみ市農林課有機農業推進班 班長)/「自然と共生する地域づくりと有機農業、学校給食」

- いすみ市は東京からのアクセスが良好でありながら、驚くほど豊かな自然環境が残っていることから移住者が増加。この地域は日本の典型的な里山・里海が存在し、米作りを中心とした農業が行われている。2012年には有機農業者がゼロだったが、専門家の支援を受けながら徐々に成功を収め、学校給食を100%有機米にすることを目指して栽培農家を増やした。

- 学校給食の需要に応じて供給を増やし、その後は生協への販路拡大を図ることで、農家は売り先を心配せずに取り組むことができた。商品そのものを売り込むのではなく、商品にまつわるストーリーを強調する戦略が成功の要因。日本では学校給食に有機農産物を取り入れる例は少ないものの、世界的にはスタンダードとなっており、特にEUでは公共調達が推進されている。最近では日本でも関心が高まり、「全国オーガニック給食協議会」が設立され、私たちが事務局を担っている。

- 価格の下落を一要因として米づくりが衰退し、耕作放棄地の増加や里山の荒廃が取組の背景にあり、有機米は再生産可能な価格が維持できるようにしている。有機農業を通じて農村環境や生物多様性の再生を目指し、町まるごと活性化をめざす「いすみ生物多様性地域戦略」を市民と共に策定。市民の要望に応じて有機野菜の導入も進められ、学校給食に新規就農者の有機野菜が取り入れられ、地産地消が実現しつつある。環境ラベル「いすみそだち」を作成し、市内のスーパー、直売所など農家の販路拡大を支援している。

- 有機農産物を日常的に食べることが最大の教育だが、子どもたちと共に総合学習で、害虫防除や田植え、収穫などの農業体験を通じて、子どもたちは忘れられないお米の味を体験し、里山の環境や農家の経営、生態系を守る意識を育んでいる。子どもたちの将来の食の選択が環境や地域を支えることが期待されている。

河内 葵(全国農業協同組合連合会 広報・調査部 広報SR課)/「田んぼの生きもの調査について」

- 「田んぼの生きもの調査」は2008年に開始し、昨年までの累計で835回、参加者数は延べ38,811人に達している。コロナ禍以降、参加者数は回復していないものの、調査は家庭でも手軽に行えるスタイルが特徴であり、金魚網や片手で開閉できる調味料入れを用いて生きものを観察することが推奨されている。

- 調査は田植え後約1ヶ月かつ中干し前の実施を推奨。捕まえた生きものは必ず田んぼに戻すことが徹底されている。生きもの調査は農業体験とは異なり、生きものの視点から環境と農と食のつながりを感じて、農の営みが環境を育むことを知り、ポジティブな感想を持つことが多い。

- 保護者も田んぼに入った経験がない方が多いので、子どもたちと同じ反応が多く、おじいちゃんおばあちゃんには尊敬のまなざしが向けられ、地域の生物多様性を育むことに誇りを持つようになる。全農の生きもの調査は、普段生きものと触れ合う機会が少ない人々にとって、環境と農と食のつながりを知る貴重な機会であり、これが生物多様性の保護やネイチャーポジティブの実現に寄与すると考えている。

池田 厚志(佐渡市農林水産部農業政策課トキ・里山振興係 係長)

江井 仙佳(株式会社NTTデータ経営研究所 地域未来デザインユニットユニット長 パートナー)/「“トキと暮らす島”を目指して」

(佐渡市)

- 小学生の通学途中の写真だが、子どもとトキは自然と適当な距離感を保っており、これは日本各地の状態目標ではないか。現在、佐渡では野生のトキが500羽を超えている。トキは、口ばしで探って生きものを捕まえるが、足が短いので夏は田んぼの中に入れず畔で餌を取っている。

- 1999年に中国からトキが導入され、2008年には放鳥が決定され、トキの餌を増やすための環境整備が進められたしかし、当時の佐渡のコメ農家は米価の下落により厳しい状況にあり、収入の減少や耕作放棄地の増加がトキの餌場を減少させる要因となった。台風による凶作も影響し、農家の収入はさらに悪化する悪循環が続いていた。

- この問題を解決するため、2008年に佐渡産米のブランド化と環境保全型農業の認証制度が導入され、田んぼの生態系を豊かにする取組が始まった。その結果、毎年5,000トンの売れ残りがゼロになり、消費者からは「おいしい」「安心」といった好意的な声が寄せられている。

- 米の売上の一部はトキの保全活動に充てられ、募金額は4,000万円に達した。野生のトキの総数は532羽に増加し、ネイチャーポジティブの理念に沿っていると考えている。お米を消費することが農地や生物多様性、文化の保護につながることを広く発信していきたい。

(NTTデータ経営研究所)

- 「トキと暮らす島」について、事業者視点で報告する。私たちは、「佐渡島自然共生ラボ」を運営支援しており、佐渡市役所、新潟大学、NTTデータグループで連携し、地元の方、事業者とともに取り組んでいる。その中で、佐渡エシカルファクトリープロジェクト(PJ)を報告する。

- このプロジェクトでは、佐渡の環境に配慮した豊富な食材を島外の消費者に提供し、その価値を島に還元することを目指している。製造業と流通が協力し、付加価値を創出することが特徴である。地域ブランドの活用やエシカルな食材による付加価値の向上、関係人口の活用が本プロジェクトの重要な要素であり、これにより地域商社が設立された。環境に配慮した商品として、ロスになっている農産物を活用したジェラートとカレーを開発した。

- 生物多様性の促進として、農水省の「みえるらべる」を活用したトキ米やその米粉を使ったクッキーが注目を集めている。新潟市内の百貨店では、これらの商品が高い人気を得ており、売上の1%は佐渡の環境活動に寄付される仕組みが整えられている。

- 将来的には、これらの取組を海外に展開し、その成果を島に還元することで、生物多様性を後押しする循環を作っていきたい。-based solutions)の活動が評価され認定された。

内田 東吾(一般社団法人イクレイ日本 事務局長)/「食と生物多様性:海外事例から考える自治体の可能性」

- 「イクレイ-(ICLEI – Local Governments for Sustainability)」は、持続可能な発展に取り組む自治体の国際的なネットワーク。

- 近年、世界的な人口増加や食料生産に関する課題から「持続可能な食」が重要視されている。自治体は、安定した食料の生産と流通を確保するための取組を強化しており、環境負荷の軽減や食ロスの削減、バランスの良い食へのアクセス改善が求められている。

- 自治体は、今後の食料事情や安全保障を考慮し、PDCAサイクルに基づいた実行・評価・改善を行う必要がある。従来の効率的かつ経済的な方法からの転換が求められ、新たな公民連携や研究、イノベーションの導入が重要。

- 代表的な事例である「都市食料政策ミラノ協定と行動枠組み」は、290の自治体が署名しており、日本からは東京都、大阪市、京都市、富山市が参加している。この協定は、持続可能な食生活や社会的・経済的公平性を確保するためのガバナンスを強化することを目的としている。-based solutions)の活動が評価され認定された。

- イクレイは「自治体政策策定者向けハンドブック」を発行。米国ピッツバーグ市では経済発展と衰退の結果、空地が増えて治安も悪化したが、空地の活用方法に行政が条件を設け、提案に対して助成、市民が使える土地に再生するという取組実施している。日本の空き家問題にとっても有効な事例と思い、紹介した。

パネルディスカッション

「食と生物多様性」

【パネリスト】

環境省生物多様性主流化室 室長補佐 細田 容子

農林水産省みどりの食料システム戦略グループ生物多様性保全係長 湊谷 陽太

いすみ市農林課有機農業推進班 班長 鮫田 晋

全国農業協同組合連合会 広報・調査部 広報SR課 河内 葵

佐渡市農林水産部農業政策課トキ・里山振興係 係長 池田 厚志

株式会社NTTデータ経営研究所 地域未来デザインユニットユニット長 パートナー 江井 仙佳

【コーディネーター】

イクレイ日本 事務局長 内田 東吾

【「みえるらべる」の活用】

鮫田:

佐渡市にお伺いしたい。今年は米価が高騰したが、一般の米価高騰がトキの認証米にどういう影響があったか?

池田:

今年、5ヵ年計画を策定しているが、この価格なら5年やっていけるという声も聞く。農家のやる気も上がっている。一般では高いと言われるが、やっと普通の価格になったという感覚で、これくらいないと農家はやっていけない。一方、高齢化が進み、次の5年どうするか悩ましいものではある。

湊谷:

佐渡市のトキ米で「みえるらべる」を活用いただきありがたい。「みえるらべる」に取り組むきっかけと、今後の期待をお伺いしたい。

江井:

「みえるらべる」は、その作成プロセスから知っていた。どこかのタイミングで使いたいと私自身が思っており、地元の方に賛同してもらい使うことになった。大事なのは、地元の思い。良いものを適切な価格で手に入れ、喜んで手に入れていただく。価格の差分を地元に戻していくものとして、「みえるらべる」を活用した。

湊谷:

「みえるらべる」は認証制度ではないため、費用がかからない。コストの面でJAS認証を取得しない方にも取り組んでいただけるような裾野の広い制度として広げていきたい。

【百貨店での展開について】

細田:

トキ米を使った商品を百貨店で展開したということだが、百貨店にはすぐに理解されて採用に至ったのか。どういったことを工夫されたのかお伺いしたい。

江井:

百貨店の理解は非常に速かった。売り上げにシビアな面もあるが、プラスの効果を理解いただいた。百貨店で売り方が上手な方に聞いたところ、そもそも「おいしいお米」という良さがあり、さらに生物多様性など環境に良い点がある、良いものにプラス環境の良いことを伝えていると言っていた。

内田:

行動変容ワーキンググループの調査結果は公表するのか?

細田:

2月13~15日のスーパーマーケットトレードショーで発信する。また、3月19日のWGで報告する。

内田:

調査によりお墨付きが付くと、農家も勇気づけられる。取組の推進につながると良い。

【グリーン購入法への位置づけ】

内田:

ここからは皆様の優良事例を踏まえ、これを全国に展開するヒントになるような議論したい。湊谷さんの発表にあった、「見える化」の拡大に向けてグリーン購入法に位置づけることは、インパクトがある。この法律に位置付けられると、国の機関はもとより、自治体も努力義務となるのでは。これまで食品は扱ってなかったと思うが、インパクトが大きい。

湊谷:

国の調達基準に位置付けられることで、様々な調達関係者へのメッセージにはなる。グリーン購入法に基づくものでは、これまでも有機農産物が設定されていたが、今回は「みえるらべる」を追加した。調達基準にはマスト要件と努力要件があり、「みえるらべる」は調達可能量をこれから増やす段階なので、後者である。

内田:

この取組が進むと、いすみ市や佐渡市の取組も国のグリーン購入法に基づくものになる。展開の広がりに向けて望ましい方向ではないか。 いすみ市は、すでに給食の活用が進んでいるが、こうした国の動きを捉えて、認証、国との連携、制度づくりの話をされているか?

鮫田:

「みどりの食料システム法」が施行されて、有機農業に取り組むスケールは劇的に変わってきた。販路は課題となることが多いが、給食の食材の選定は自治体の裁量で決められる。自治体が使うことが1つの解決策になる。オーガニックビレッジのほとんどで学校給食との連携が図られていると思う。政治もこの動きに注目しており、オーガニック給食協議会は議員の勉強会に呼ばれることもある。

【調査データの活用】

内田:

多くの自治体にとって心強い方向だ。いすみ市や佐渡市は分かりやすいストーリーで、自治体が取り組まない理由はない。全農の「田んぼの生きもの調査」では、調査の結果は科学的に分析しデータとして使えるものになっているか?

河内:

調査データは、記録としては残しているが、何かに活用できるような保存はしていない。調査を実施したこと、生きものが何種類いたということに重きを置いている。これを科学的に分析する計画は現時点ではない。

内田:

自治体としてネイチャーポジティブをどうやって示すか、データをどうやって集めるかが課題だ。一からやるとコストがかかるし、継続も問題になる。佐渡市は、トキが生き残っていることそのものがデータとして示せる。全農の取組が自治体と連携することで、ネイチャーポジティブを示すことが出来るのではないか。例えば、調査した場所は分かるのか?

河内:

いすみ市、佐渡市など、全農と「田んぼの生きもの調査」を実施した自治体(主催者・参加者)とは共有しているが、公表はしていない。

【自治体の取組支援】

内田:

環境省では、自治体の取組を後押しするような施策は他にあるか?

細田:

行動変容WGでは、皆さんに活用いただけるよう、データを提供している。また、12月3日にJ-GBFビジネスフォーラムを開催し、ビジネスマッチングを行った。土壌や水中の微生物の働きを可視化するサンリット・シードリングス株式会社や、藻場再生をする合同会社シーベジタブルなど、生物多様性に資する事業を行うスタートアップ企業が参加した。例えば合同会社シーベジタブルでは、パナソニック社ホールディングス株式会の食堂に、定期的、継続的に養殖海藻を提供している等、生産から消費まで考えられている事例もあった。そのような企業を紹介することが出来る。もう1点、ネイチャーポジティブ経営推進プラットフォームを立ち上げる計画である。企業と地域がマッチングしてネイチャーポジティブの市場を創出していただければと思っている。

内田:

江井さんの立場は、自治体の取組を側面的に支援しているという認識だが、これまでのご経験から、ネイチャーポジティブを目指すにあたって、今後注力したいところ、期待している部分はあるか?

江井:

「みえるらべる」で、私達のチームが販売しているものは、脱炭素も生物多様性も☆3つを取得している。生産者はGLOBALG.A.P.を取得しており、普段から認証制度に取り組んでいるので、手元にデータがあり活用できる状態だったため、「みえるらべる」にも取組やすかった。

地域認証に限らず、データを残すということが地域で行われていくと、それを比較しあったり、褒めあったり出来て、取組が加速するのではないか。頑張っている人が褒められることは健全であり、こうやればできるとオープンに教え合う循環が出来ると底上げできるのではないか。

内田:

TNFDが企業に広がる中、ここでも自治体が持っているデータやさまざまな調査が活用できるかもしれない。COP15で、中国の関係者に佐渡市の取組を説明されて、トキを譲り受けた恩返しの流れのようで印象的だった。他方、佐渡市は経済的課題もあると思う。今成功している状況だが、佐渡市としてこれから継続していく上での課題、改善策をお伺いしたい。

池田:

全圃場の2割程度でトキ認証米をキープできている。農家数は減少しているが、大規模化・集約化が進んでいる。しかし農家の高齢化は進んでおり、「なんとかキープ出来ている」という状態。特に、棚田地域は、大型機械が入れず生産効率は悪い。佐渡金山が世界文化遺産になったが、ゴールドラッシュで棚田が残ったという歴史があるので、残していきたいと強く思うが、解決方法が難しい。企業の教育の場として使っていただく、高付加価値をつけて買っていただくなど模索している。

【パネリストよりひとこと】

江井:

「付加価値を高く」と何度も言ったが、どう消費を拡大するかということだ。この領域では、安く売ることは価値ではない。美味しい良いものを売って、生物多様性への共感、感動を伝えるようにしたい。おいしさ、感動、共感を並べて、付加価値を高めていきたい。

池田:

佐渡市は、2022年にネイチャーポジティブ宣言を行い、30by30目標に貢献すること、知見を全国各地に共有することを宣言している。小さな島だが日本全体のネイチャーポジティブに貢献したい。

河内:

ネイチャーポジティブの実現は、一部の誰かが頑張るのではなく、みんなで取り組むものである。その1つのツールとして「田んぼの生きもの調査」が役割を果たせると思う。

鮫田:

生物種の絶滅や気候変動がフードシステムに起因するものが大きいということは、持続可能性に関する世界の認識となっているが、世論はそうなっていない。有機農業を10年以上担当しているが、学校給食を通じて生物多様性の本質を理解してもらうこと、農業分野の公益性が大事だという理解につながれば嬉しい。

湊谷:

環境に配慮した食料生産と経済をうまく循環させているいすみ市と佐渡市の事例、現場での生物多様性保全に資する全農の「田んぼのいきもの調査」など、こういった好事例を農水省としても横展開できるようにしていきたい。

細田:

国、地域、企業それぞれの立場で目的を持って行うこと、公民の連携が重要だと改めて思った。本日は企業の参加も多いが、企業は地域の価値の向上にも貢献する、ネイチャーポジティブ経営が地域の生物多様性保全と地域の課題解決に寄与する市場の創出を期待する。地域戦略を自治体と企業、市民が連携して作り、共有と共感、行動変容につなげていけたらと思っている。

内田:

本日のフォーラムを踏まえて様々な形で取組が進むと良い。J-GBFは異業種が集まり意見交換する場であり、今回の発表、ディスカッションは参考になる情報を提供できたのではないかと思う。