消費者向け情報

消費者向け情報

全国省エネ住宅支援検索ページ

お住まいの都道府県・市区町村ごとに

活用可能な「新築省エネ住宅支援」「省エネ・再エネ機器」等の

支援策を検索することができる検索ページです。

「国の補助金・助成金」「都道府県の補助金・助成金」「市区町村の補助金・助成金」を

まとめて検索表示することができます。

住宅の脱炭素化実現に向けて国が目指している

ZEH普及目標や政策・定義の解説

カーボンニュートラル社会の実現に向けて

ZEHの普及を促進しています

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとし、脱炭素社会の実現を目指す、いわゆる「2050年カーボンニュートラル宣言」が2020年10月に示されました。

翌年、2021年4月には、2030年度温室効果ガス排出量を2013年度比46%削減することが表明され、地球温暖化対策推進法の改正、地域脱炭素ロードマップの策定、地球温暖化対策計画及び第6次エネルギー基本計画が閣議決定されるなど、具体的な取り組みや目標が示されました。

これら計画の中では、2050年に目指すべき住宅の姿として、ストック(既存住宅全体)平均でZEH基準の水準の省エネ性能が確保されているとともに、導入が合理的な住宅における太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入が一般的となることを目指すことが示されました。

また、2030年に目指すべき住宅の姿として2030年度以降新築される住宅についてはZEH基準の水準の省エネ性能が確保されていることを目指すとともに、新築戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入されていることを目指すことが示されています。

家庭部門の脱炭素化は我が国の重要な政策課題であり、今後、建築物省エネ法の基準適合義務が拡大されるとともに、断熱性能の強化などの対策を進める方針も示されています。

そして、2025年2月に環境省「地球温暖化対策計画」、経済産業省資源エネルギー庁「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。

また、ZEHについては、家庭部門の脱炭素化のみならず、近年のエネルギー価格高騰や激甚化する災害時におけるレジリエンス性、高断熱化による健康優良性などの観点からもその便益への注目が高まっており、取り組みの加速化が期待されています。

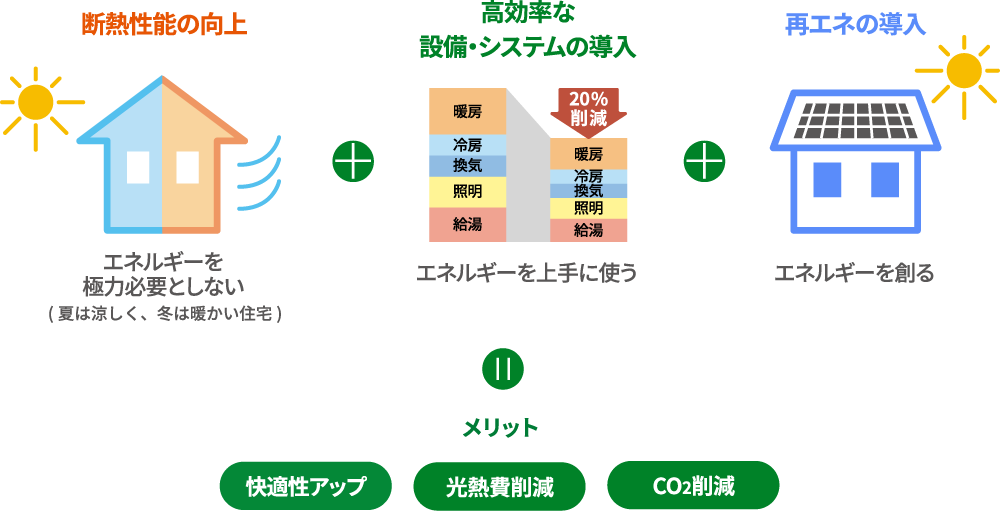

ZEHとは

ZEH(ゼッチと読みます)とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」の総称になります。

住宅の外壁や窓、屋根、床下など外皮の断熱性能を大幅に高めた上で、省エネ機器(暖房・冷房・換気・照明・給湯)を導入して、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー(20%以上の削減)を実現し、太陽光発電など再生可能エネルギー等を導入することにより、年間のエネルギー消費量の収支がゼロ以下とすることを目指した住宅、ということになります。

暑さや寒さをガマンして省エネを行うのではなく、快適に暮らしながら省エネルギーを実現して脱炭素社会に貢献することができます。

ZEHのメリット

ZEHには、以下のようなメリットがあります。

ZEHのメリット1健康で快適な暮らしの実現

ZEH基準の断熱性能を確保することで、冬は家中が暖かく、厚着をしなくても快適に過ごせるようになります。また、夏は日射熱の侵入を抑えることで涼しく快適な暮らしが実現できます。また、住宅内の寒暖差を抑えることができるため、心筋梗塞などヒートショックによる事故等のリスクを抑止する効果も期待できます。

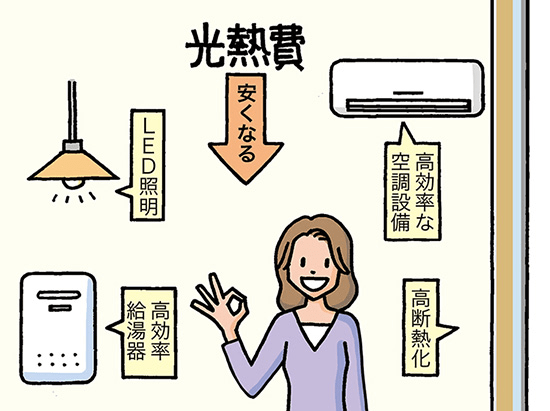

ZEHのメリット2光熱費が安くなる

住宅の外皮(外壁や窓、屋根や床など外接する部分)を高断熱にした上で、省エネ性能の高い高効率な空調設備(暖房・冷房)等を導入することで、暖冷房費を大幅に軽減することができます。

また、省エネ性能の高い換気システムや高効率給湯設備、LED照明などを導入することにより、省エネで経済的な暮らしが実現できます。

ZEHのメリット3災害時も安心

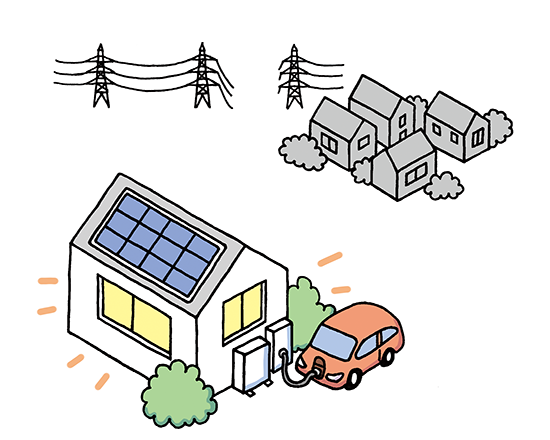

太陽光発電システムを導入しているZEHは、台風や地震などにより大規模停電が発生した際も電力の確保が可能になります。

また、家全体が省エネルギー化されているので、限られた創エネルギー量を有効活用することが可能です。

さらに蓄電システムを導入することで夜間でも電力の使用が可能となります。

ZEHの定義

戸建住宅や集合住宅など住戸のZEHシリーズは、太陽光発電等による再生可能エネルギーの導入量により、以下の3種類が定義されています。

戸建住宅のZEHシリーズ

省エネ要件まとめ表

横スクロールでご覧ください

共通事項:住戸の外皮性能(断熱性能)は、断熱等性能等級5の住戸平均

熱還流率(UA値)を満たすこと※

※8地域については、断熱等性能等級5のηAC値を満たすこと

- 『ZEH』

「20%以上の省エネ」+「創エネ」で 100%以上削減

- Nearly ZEH

「20%以上の省エネ」+「創エネ」で 75%以上削減

- ZEH Oriented*

「20%以上の省エネ」

戸建住宅のZEHについて

戸建住宅のZEHには、再生可能エネルギーの導入量に応じて、『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Orientedの3シリーズが定義されています。

横スクロールでご覧ください| 分類・通称 | 外皮基準(UA値)の 要件 ※1 |

一次エネルギー消費量 削減率 (省エネのみ ※3) の要件 ※2 |

一次エネルギー消費量 削減率 (再エネ等含む ※4) の要件 ※2 |

その他要件・備考 | 目指すべき水準 (気象条件や建築地特有の 制約等に応じて、特定の地域に 目指すべき水準を設定している) |

|---|---|---|---|---|---|

| 『ZEH』 ゼッチ |

|

20%以上 | 100%以上 |

|

ー |

| Nearly ZEH ニアリー・ゼッチ |

|

20%以上 | 75%以上 100%未満 |

|

|

| ZEH Oriented ゼッチ・オリエンテッド |

|

20%以上 | ー |

|

|

| ZEH Oriented対象地域 (右記下記のいずれかの地域に該当する) |

|

- ※1 強化外皮基準は、1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値1・2地域:0.4W/㎡K以下、3地域:0.5W/㎡K以下、4~7地域:0.6W/㎡K以下とする。

- ※2 一次エネルギー消費量の計算は、住戸部分は住宅計算法(冷暖房、換気、給湯、照明(その他の一次エネルギー消費量は除く))、共用部は非住宅計算法(冷暖房、換気、給湯、照明、昇降機(その他の一次エネルギー消費量は除く))とする。

- ※3 「太陽光発電設備による発電量」、「コージェネレーション設備の発電量のうち売電分」を除く。

- ※4 再生可能エネルギーの対象は敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含める(ただし余剰売電分に限る)。

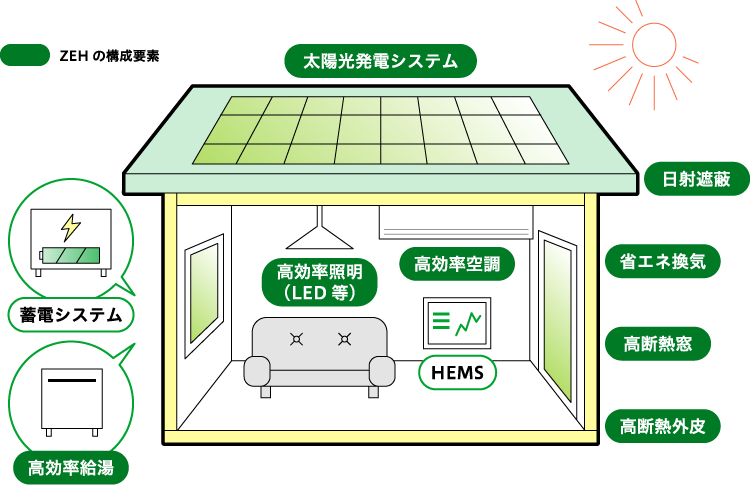

ZEH概念図

ZEHの構成要素には、

- 外壁や窓、屋根、床下などの高断熱化と夏季の日射遮蔽

- 省エネ機器の導入

(高効率空調・省エネ換気・高効率照明・高効率給湯) - 太陽光発電など再生可能エネルギー設備の導入

があります。

また、HEMS(Home Energy Management System)を導入することで、家庭内のエネルギー消費状況の見える化を図ることができます。

国では、これらを導入した上で、再生可能エネルギーの自家消費拡大措置として、蓄電システムやEV充電設備などの導入を推奨しています。

(ご注意)この概念図は、ZEHの定義に基づいて構成要素を示したものです。補助事業の概要図とは異なりますのでご注意ください。

ZEH+の定義

戸建住宅には、ZEHよりも高い省エネ性能などを目指したZEH+(ゼッチプラス)が定義されています。

ZEH+は、令和7年度(2025年4月)から新定義が適用されます。

ここでは、ZEH+の新定義についてご案内します。

従来のZEH+の定義や見直しポイントについては「ZEHの普及促進に向けた今後の検討の方向性について」(経済産業省資源エネルギー庁)を参照してください

ZEH+シリーズの定義

(2025年4月~)

横スクロールでご覧ください

共通事項:住戸の外皮性能(断熱性能)は、断熱等性能等級6を満たすこと

ZEH+シリーズは、断熱性能要件と省エネ要件のほか、以下の選択要件のうちひとつ以上を満たす必要があります

- 『ZEH+』

「30%以上の省エネ」+「創エネ」で 100%以上削減

- Nearly ZEH+

「30%以上の省エネ」+「創エネ」で 75%以上削減

- ZEH+の選択要件

-

①再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置: 以下の再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置を図る設備のうちひとつ以上を導入

- おひさまエコキュートなど太陽光発電による沸き上げを行うことができる高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯機など)

- 蓄電池

太陽光発電による余剰電力を蓄電して夜間使用可能な蓄電システム

初期実効容量5kWh以上に限る) - 電気自動車(プラグインハイブリッド車などを含む)の充電設備、充放電設備

- 太陽熱利用給湯システム又はPVTシステム(いずれも強制循環式で一定の機能要件を満たすものに限る)

②高度エネルギーマネジメント:

- HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握したうえで、住宅内の暖冷房設備、給湯設備、省エネ設備等を制御可能であること

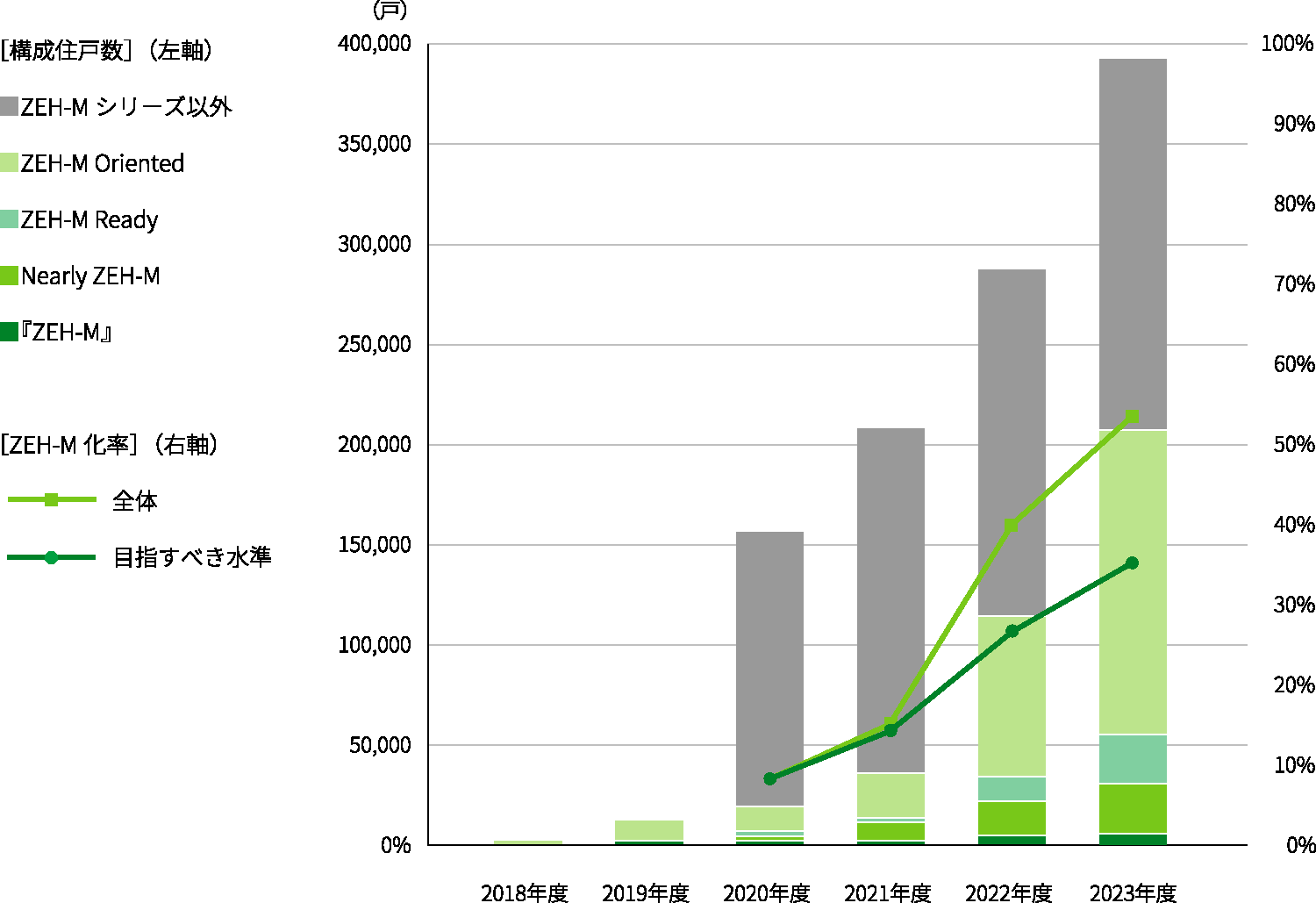

集合住宅のZEHについて

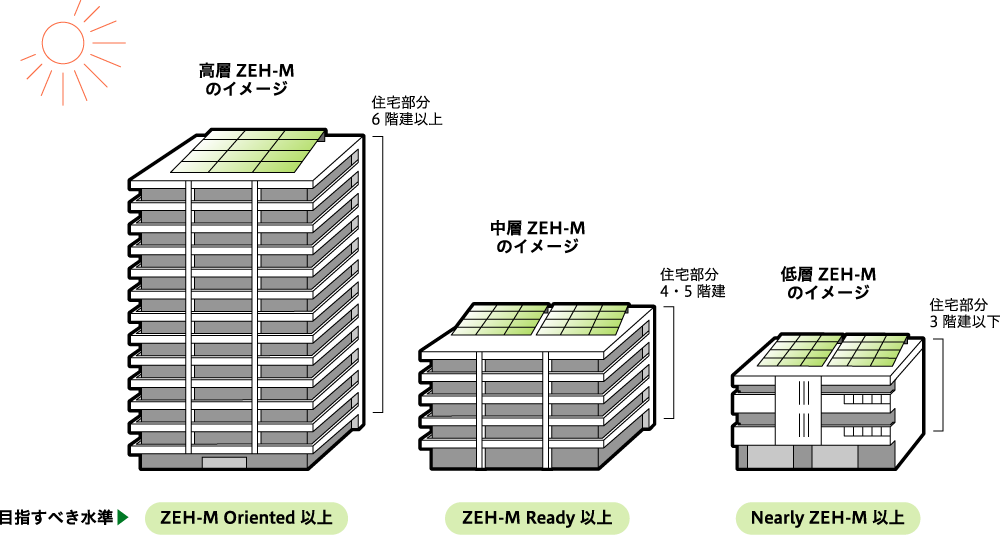

集合住宅のZEH(ZEH-M)定義(住棟の評価)

集合住宅の住棟評価であるZEH-Mには、再生可能エネルギーの導入量に応じて、『ZEH-M』、Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready、ZEH-M Orientedの4シリーズが定義されており、集合住宅の階数に応じて目指すべき水準が定められています。

横スクロールでご覧ください| 【住棟または複合建築物の 住宅用途部分の評価】 分類・通称 ※1 |

強化外皮基準(UA値)の 要件 ※2 |

一次エネルギー消費量 削減率 (省エネのみ ※4) の要件 ※3 |

一次エネルギー消費量 削減率 (再エネ等含む ※5) の要件 ※3 |

その他要件・備考 | 目指すべき水準 (建物の階数に応じて 目指すべき水準を 設定している) |

|---|---|---|---|---|---|

| 『ZEH-M』 ゼッチ・マンション |

|

20%以上 | 100%以上 | (住棟の評価方法)

|

3階建以下 |

| Nearly ZEH-M ニアリー・ゼッチ・マンション |

|

20%以上 | 75%以上 100%未満 |

(住棟の評価方法)

|

3階建以下 |

| ZEH-M Ready ゼッチ・マンション・レディ |

|

20%以上 | 50%以上 75%未満 |

(住棟の評価方法)

|

4階建以上 5階建以下 |

| ZEH-M Oriented ゼッチ・マンション・オリエンテッド |

|

20%以上 | ー | (住棟の評価方法)

|

6階建以上 |

- ※1 「住棟または複合建築物の住宅用途部分」と「住戸」のZEH評価は、独立して行うものとする。

- ※2 強化外皮基準は、1~8地域の平成28年省エネルギー基準(ηAC値、気密・防露性能の確保等の留意事項)を満たした上で、UA値1・2地域:0.4W/㎡K以下、3地域:0.5W/㎡K以下、4~7地域:0.6W/㎡K以下とする。

- ※3 一次エネルギー消費量の計算は、住戸部分は住宅計算法(暖冷房、換気、給湯、照明(その他の一次エネルギー消費量は除く))、共用部は非住宅計算法(暖冷房、換気、給湯、照明、昇降機(その他の一次エネルギー消費量は除く))とする。

- ※4 「太陽光発電設備による発電量」、「コージェネレーション設備の発電量のうち売電分」を除く。

- ※5 再生可能エネルギーの対象は敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含める(ただし余剰売電分に限る)。

ZEH-M概念図

(ご注意)この概念図は、ZEH-Mの定義に基づいて構成要素を示したものです。補助事業の概要図とは異なりますのでご注意ください。

集合住宅のZEHの定義

(構成住戸の評価)

横スクロールでご覧ください

共通事項:住戸の外皮性能(断熱性能)は、断熱等性能等級5の住戸平均

熱還流率(UA値)を満たすこと※

※8地域については、断熱等性能等級5のηAC値を満たすこと

- 『ZEH』

「20%以上の省エネ」+「創エネ」で 100%以上削減

- Nearly ZEH

「20%以上の省エネ」+「創エネ」で 75%以上削減

- ZEH Ready

「20%以上の省エネ」+「創エネ」で 50%以上削減

- ZEH Oriented

「20%以上の省エネ」

ZEHに住むには

ZEHを建てる・探す

ZEHを新築する

2030年にはZEH水準の省エネ住宅が新築の標準になります。

これからマイホームを新築するのであれば、ZEH仕様にすることを工務店やハウスメーカーに相談してみましょう。

一般社団法人 環境共創イニシアチブでは、全国のZEHビルダー/プランナーを公表しています。

建売ZEHを探す

新築建売住宅でもZEH化の動きが進んでいます。

ZEHビルダー一覧で「新築建売戸建住宅」を選択して検索すると、ZEH物件を取扱っている不動産事業者をみつけることができます。

ZEHを選ぶ

省エネ性能ラベルで選ぶ

2024年4月から、家選びの新しい基準として「建築物の省エネ性能表示制度」が始まりました。

住宅やオフィスの買い手・借り手が省エネ性能への関心を高めることで建築物の販売される住宅に表示することができます。

2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります。

ラベルにはエネルギー消費性能と断熱性能が★マークや数字で表示されます。

ラベルの種類は、建物の種類(住戸/住棟)、評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備のあり/なしで異なります。

●住宅(住戸)の第三者評価ラベルでZEH水準の断熱性能

(断熱等性能等級5)、太陽光発電ありの場合の表示例

出所)国土交通省「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」解説より

BELS認証で選ぶ

住宅の省エネ性能を示す証書としてBELS認証があります。

BELS認証は、建築物省エネ法で定められた第三者認証制度で、『ZEH』、Nearly ZEHなどZEHランクに応じた認証が示されています。

『ZEH』やNearly ZEHなどZEHシリーズ物件を探す際には、不動産事業者にBELS認証取得物件について相談してみましょう。

●住宅(住戸)のBELS評価書

出所)一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

「2024年4月以降のBELS(第三者評価)制度」より

ZEHをはじめとした高断熱住宅のメリット解説

高断熱住宅とは

住宅の断熱性能を示す「断熱等性能等級」について

住宅の断熱性能を示す指標として、国土交通省が制定した「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」において設けられた断熱等性能等級があります。

等級は7段階あり、数値が大きいほど断熱性能が高いことを示しています(等級1は、等級2を満たさない無断熱など)。

一般に、等級5以上の住宅について高断熱住宅と呼ばれています。

日本を8つの地域に区分し、各地域において等級に応じたUA値とηAC値が定められています。

断熱等性能等級 数値一覧表

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)」住宅性能表示における断熱等性能等級

横スクロールでご覧ください| 住宅品確法 断熱等性能等級 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 等級2(S55基準) | UA | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 1.67 | 2.35 | − |

| ηAC | − | − | − | − | − | − | − | − | |

| 等級3(H4基準) | UA | 0.54 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 1.81 | − |

| ηAC | − | − | − | − | 4.0 | 3.8 | 4.0 | − | |

| 等級4(省エネ基準) | UA | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | − |

| ηAC | − | − | − | − | 0.87 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | |

| 等級5(ZEHの外皮基準) | UA | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | − |

| ηAC | − | − | − | − | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | |

| 等級6(ZEH水準を上回る等級) | UA | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | − |

| ηAC | − | − | − | − | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 5.1 | |

| 等級7(ZEH水準を上回る等級) | UA | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 設定なし |

| ηAC | − | − | − | − | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 設定なし |

memo

断熱等性能等級は、2000年に施行された住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で制定されました。

2022年以前は現在の適合基準にあたる等級4が最高等級でしたが、2022年4月に等級5が、同年10月に等級6・7が新たに制定されました。

等級5はZEHの定義にあたる断熱性能になります。

等級6・7はそれぞれHEAT20で示されたG2・G3に相当する断熱性能となっています。

地域区分とは

日本の国土は南北に細長く、地域によって気候条件が大きく変わります。

そのため、全国を8つの地域にわけて、地域ごとにUA値とηAC値の等級の基準値を定めています。

地域の区分・年間の日射地域区分・暖房期の日射地域区分検索ツール

UA値とは

住宅の断熱性能を示す値として、外皮平均熱還流率 [UA値]があります。

簡単にいうと、住宅の窓・外壁・屋根・基礎など外皮から逃げる総熱量を外皮総面積で割った数値で、単位は [W/㎡K] となります。

値が小さいほど断熱性能が高いことを示しています。

ηAC値とは

冷房期の太陽日射の室内への入りやすさの指標として、平均日射熱取得率[ηAC(イータエーシー)値]があります。

ηAC値は、単位日射強度当たりの日射により建物内部で取得する熱量を冷房期間で平均し、外皮面積で割った数値です。

値が小さいほど日射が入りにくく、遮蔽性能が高いことを示します。

ηAC値は地域区分5以南の地域に設定されています。

高断熱住宅のすすめ

高断熱住宅のメリット1命を守る

「冬の室内温度は最低でも18度以上とすること」

世界保健機関(WHO)は、住宅の冬の室内温度について、最低でも18℃以上とすることを強く勧告しています。

室内温度が18℃を下回ると、血圧の上昇やヒートショック、冬期の死亡率や呼吸器系疾患等の罹患率の増加につながるため、一般住民の健康を守るため、安全でバランスのとれた住環境を推奨しており、特に高齢者や子供の暮らす住宅はさらに暖かくする必要があると提言しています。

出所)世界保健機関(WHO)ホームページより

全国の住宅の冬季室内温度

国土交通省が実施した調査によると、WHOの冬季室温勧告18℃を満たさない住まいは全国の9割を占めることが発表されています。

都道府県別調査によると、北海道、千葉県、神奈川県、新潟県の4道県のみが冬季室温18℃以上を示している結果であることがわかりました。

もっとも低かったのは香川県で約13℃、もっとも高かったのは北海道で約20℃でした。

温暖地と呼ばれる地域にも、冬季室温が低い地域が多く存在することがわかりました。

住宅の断熱性能の強化は寒冷地だけの問題ではなく、全国的な課題であることがわかります。

高断熱住宅のメリット2快適性の向上

断熱性能を高めることで、快適性も向上

「昔の住宅:断熱等級2」「今の基準適合住宅:断熱等級4」「高断熱住宅:断熱等級6」の断熱性能を再現した実験室で、エアコンの設定温度を22℃程度に設定して、各室の室温低下状況や温度ムラ、そして知的生産性の差を検証した学術論文によると、断熱性能が高い部屋ほど室内の温度ムラが小さく快適な環境を維持しているだけでなく、創造作業の成績が向上する結果が示されました。

昔の住宅:断熱等級2

今の基準適合住宅:断熱等級4

高断熱住宅:断熱等級6

高断熱住宅のメリット3光熱費の大幅削減

高断熱性能は、快適性を維持したうえで大幅な省エネルギーを実現できるので光熱費も大幅に削減可能

東京23区(地域区分6)の一戸建120㎡モデル住宅を基に、断熱等級ごとに光熱費シミュレーションを行った結果、高断熱住宅であるほど暖冷房光熱費を削減する結果が示されています。

| 断熱等性能等級 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 |

|---|---|---|---|---|

| 年間の暖冷房光熱費 | 127,330円/年 | 87,652円/年 | 61,305円/年 | 55,093円/年 |

【シミュレーション条件】

- 地域条件 : 東京都23区を想定(地域区分6)

- 住宅モデル: 国土交通省「自立循環型住宅開発プロジェクト標準プラン」(一戸建120㎡)

- エネルギー計算:国立研究開発法人建築研究所「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」ver.3.5を使用

- 外皮仕様 : 断熱等性能等級を満たす外皮仕様を基に想定

- 設備仕様 : 主たる居室、その他居室にルームエアコンディショナーを設置

- 電力料金 : 東京電力 電灯B契約の重量単価(2023年10月時点)を基に試算

住宅の省エネルギーについて

住宅の省エネルギー性能とは

住宅の省エネ性能を示す「一次エネルギー消費量等級」について

一次エネルギー消費量等級とは、住宅の1年間のエネルギー消費量を基に省エネ性能と等級表示する制度で、2013年に施行されました。

2022年の法改正により等級6(ZEH基準)が新設され現在に至っています。

この等級は、住宅の設計評価によるエネルギー消費量(設計一次エネルギー消費量)を、標準的な性能を持つ住宅のエネルギー消費量(基準一次エネルギー消費量)で割ることにより算出されるBEI(Building Energy Index)に基づいて評価されます。

このBEIの数値が小さいほど、エネルギー効率が高いと評価され、より高い等級に分類されます。

| 一次エネルギー消費量等級 | BEI | 削減率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 等級6 | 0.8以下 | 省エネ基準 ▲20% |

ZEH基準 |

| 等級5 | 0.9以下 | 省エネ基準 ▲10% |

− |

| 等級4 | 1.0以下 | 省エネ基準 | − |

| 等級3 | 1.1以下 | − | 既存住宅のみ |

住宅のエネルギー計算について

住宅のエネルギー計算は、「外皮計算」と「一次エネルギー消費量計算」により評価されます。

外皮計算は、窓・ドアなど開口部、外壁、屋根、基礎・床など部位ごとの断熱性能や日射取得量に応じて計算されます。

外皮の断熱性能が良いと、暖房・冷房により消費されるエネルギーを削減することができます。

その上で、高効率な暖冷房設備や換気設備、給湯設備を導入することで更なる省エネルギーを実現することが可能になります。

また、新築住宅ではLED照明が主流になりましたが、併せて照度センサーや人感センサーなどの制御技術を導入することで更なる省エネルギーの実現が可能になります。

これら、省エネ技術の組み合わせにより、年間一次エネルギー消費量を少なくすることにより、暮らしの中で発生するCO2排出量を削減することができます。

まずは外皮計算を行い断熱性能を数値化

太陽光発電の導入について

(創った電気を賢く使う)

住宅の省エネ性能を高めた上で太陽光発電を導入することで、自宅で消費するエネルギーを自給自足する生活も可能になります。

さらに、蓄電池を導入することで日中の余剰電力を蓄電池にためて夜間使用すると創エネルギーの自己消費率は大幅に向上します。

また、給湯器に昼間沸き上げ機能を有する電気ヒートポンプ式給湯機(エコキュート)や、ハイブリッド給湯機を導入することで、自宅の太陽光発電で発電された創電力を有効活用することが可能になります。

再生可能エネルギー固定買取制度(FIT)の買取単価よりも電力購入単価のほうが高い場合は、売電するよりも、自宅で創った電力を自宅で使う生活をすることが経済的メリットにもつながります。

住宅の脱炭素関連リンク集

ZEH、高断熱住宅、省エネ住宅などの脱炭素住宅に関するリンク集です。

環境省

窓断熱リフォームのメリット広報用チラシ

環境省の「先進的窓リノベ事業」を活用した窓の断熱リフォーム事例やメリットのチラシです。

国土交通省

建築物の省エネ性能表示制度の解説WEBページ<省エネ住宅>建築物の省エネ性能表示制度の解説

経済産業省資源エネルギー庁

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について<ZEH/ZEH政策>経済産業省資源エネルギー庁が公開するZEH関連情報集約ページ

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

ZEHビルダー/プランナー一覧<ZEH/データベース>

ZEHデベロッパー一覧<ZEH-M/データベース>